心血管病偏爱这 5 类人!从 “高危” 到 “健康”,做好这 4 件事能逆转风险

时间:2023-07-17 | 浏览:1571 | 作者:心血管内科 吕飞

“医生,我才 40 岁,怎么就查出高血压了?” 在医院心内科门诊,这样的疑问并不少见。心血管病不再是老年人的 “专属疾病”,正悄悄盯上更多年轻人。其实,心血管病的发生并非毫无征兆,它尤其偏爱以下 5 类人,如果你恰好属于其中之一,也不用慌,做好 4 件事就能有效逆转风险。

一、这 5 类人,是心血管病的 “重点关注对象”

1. 饮食 “重口味” 的人

顿顿离不开红烧肉、炸鸡,炒菜时盐和酱油放个不停,还总爱喝含糖饮料 —— 这样的饮食习惯,正在慢慢 “腐蚀” 你的心血管。高油、高盐、高糖的食物会让血液里的脂肪和糖分堆积,就像给血管 “糊上了一层黏糊糊的油脂”,时间久了,血管弹性下降,血压、血脂也会跟着升高,心血管病自然找上门。

2. 从不运动的 “久坐族”

办公室白领、出租车司机、退休后总宅家的老人,每天坐着的时间超过 8 小时,却很少起身活动。长期不运动,身体代谢变慢,脂肪容易在腹部堆积,形成 “啤酒肚”。而腹部脂肪过多会释放有害物质,刺激血管,增加动脉粥样硬化的风险,让心血管病的发病概率大大提高。

3. 烟不离手、酒不断的人

“饭后一根烟,赛过活神仙”“喝酒能活血”,这些错误的观念坑害了不少人。香烟中的尼古丁会直接损伤血管内皮,就像用砂纸打磨血管壁,让血液里的垃圾更容易附着;酒精则会升高血压、影响血脂代谢,长期下来,血管会变得又脆又窄,随时可能引发心梗、脑梗。

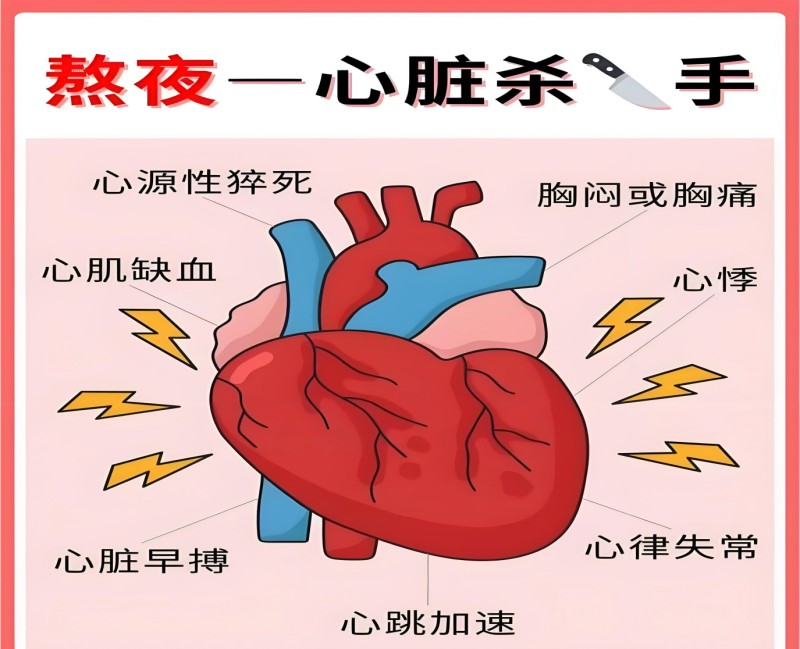

4. 长期熬夜、压力大的人

凌晨两三点还在刷手机、赶方案,白天被工作、家庭压力压得喘不过气 —— 这样的生活状态,会让身体一直处于 “应激模式”。肾上腺素等激素分泌增多,导致血压持续升高,心脏长期 “超负荷工作”。久而久之,心脏功能会逐渐受损,心血管病的风险也会直线上升。

5. 有家族遗传史的人

如果你的父母、兄弟姐妹在 50 岁前就确诊了高血压、冠心病等心血管病,那你就要格外警惕了。遗传因素会让你比别人更容易出现血管问题,即使生活习惯再好,也需要更早、更密切地监测心血管健康。

二、做好 4 件事,从 “高危” 逆转到 “健康”

1. 给饮食 “减减负”,多吃 “血管清道夫”

把家里的精制盐换成低钠盐,炒菜时少放酱油、蚝油;少吃油炸食品、肥肉,多选择清蒸鱼、鸡胸肉等优质蛋白;每天吃够 500 克蔬菜,尤其是菠菜、西兰花等富含膳食纤维的蔬菜,再搭配一个苹果、一把蓝莓,它们能帮助清理血管里的垃圾,让血管更通畅。

2. 动起来,让身体 “活” 起来

不需要每天去健身房高强度锻炼,从简单的运动开始就行。每天饭后散步 30 分钟,周末去公园慢跑、打太极,或者跟着视频做 15 分钟的居家操。坚持下来,不仅能减少腹部脂肪,还能增强心脏功能,让血压、血脂慢慢回归正常。

3. 戒掉 “坏习惯”,给血管 “松松绑”

烟一定要戒,哪怕每天只抽一根,也要尽早戒掉,家人可以一起监督,必要时还能寻求医生的帮助;酒要尽量少喝,最好不喝,实在推脱不了,男性每天饮酒量也不能超过 25 克(约等于一瓶啤酒),女性不超过 15 克。戒掉这些坏习惯,血管才能慢慢恢复 “活力”。

4. 管理情绪、睡好觉,给心脏 “放放假”

每天晚上 11 点前一定要睡觉,睡前可以泡个脚、听点轻音乐,帮助放松身心;遇到压力大的时候,别憋在心里,找朋友聊聊天、出去旅旅游,或者通过画画、练字等方式释放情绪。情绪稳定了,睡眠变好了,心脏才能得到充分休息,心血管健康也会更有保障。

心血管病的预防和逆转,从来都不是 “一蹴而就” 的事,需要长期坚持。哪怕你属于高危人群,只要从现在开始做好这 4 件事,就能一点点降低风险,让心血管重新变得健康。记住,健康的生活习惯,才是守护心血管最好的 “盾牌”!